SaaS型 勤怠管理システムは、タイムバリュー

コラム

2023年4月改正‼育児介護休業法とは?

注意点や企業はどうするべきか解説

2023.11.03

育児・介護休業法が2021年から段階的に施行されてきました。この法改正により、どんなことが可能になったのか、企業は何を準備しなければいけないのかを分かりやすく解説します。

育児・介護休業法とは?

「育児・介護休業法」は、男女関係なく育児や介護をしながら働く労働者に対して継続的な就業を支援することを目的に作られた法律です。

令和4年4月1日施行

- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業の申出・取得をスムーズに行うため、雇用環境の整備が義務化され、妊娠・出産を申し出た従業員に企業から制度の周知及び休業の取得意向を、個別に確認することが必要になりました。

令和4年10月1日施行

- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、男性の育児休暇の取得促進を目指し、出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みを作る目的で作られました。「パパ休暇」という育児休業が廃止になり、1回しか取得できなかった休業が分割休業が可能になりました。(ただし、1回目にまとめて申請が必要です。)

令和5年4月1日施行

- 育児休業取得状況の公表の義務化

自社HPや厚生労働省が運営するWebサイト「両立支援のひろば」への公表が義務になりました。

労働者は誰でも適用される?

育児休業制度・介護休業制度・介護休暇制度どれも、正規雇用だけでなく非正規雇用の派遣・パートアルバイトなど、日雇い労働者を除く全ての労働者に適応されます。ただし、いくつか条件があるので、確認していきましょう。

育児休業制度を取得する為の条件

- 雇用期間が1年以上の労働者(労使協定を結べば条件を満たすことができます)

- 1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが決まってない者(契約労働者の場合)

介護休業制度を取得する為の条件

- 雇用期間が1年以上の労働者(労使協定を結べば条件を満たすことができます)

- 取得予定日から約3ヶ月(93日)~6か月以内に契約が満了することが決まってない者(契約労働者の場合)

介護休暇制度を取得する為の条件

- 雇用期間が6か月以上の労働者

ポイント

介護休暇当日申請ができ、要介護状態の家族 1人あたり、年間最大5日取得可能

介護休業2週間前に申請し、1回だけ最大6か月まで休業可能

育児休業育児休暇の適用範囲日数は企業の就業規則により異なる

子の看護休半日単位で申請でき、年5日取得可能。2人目以上は年 10日取得可能。

育児休業育児休業開の1か月前までに申請し子が1歳の誕生日を迎える前日まで取得可能

例外

1歳になる時点で保育所への入所ができないなどの理由がある場合には、子が 1歳 6ヶ月になるまで (最長2歳まで )延長が可能です。

育児・介護共に休業と休暇の条件やポイントをお伝えしましたが、例外は他にもあるので、把握しておくとスムーズに申請ができます。もっと詳しく知りたい方は、下記のURLよりチェックしてみて下さい。

※出典

厚生労働省 第2章 育児・介護休業法における制度の概要より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

育児・介護休暇の概要

育児・介護休業の保障内容や法改正の背景とは?

法改正の背景

- 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)

- 所定外労働の制限

- 子の看護休暇

- 時間外労働の制限

家庭と仕事を両立し継続して働くためには、支援が十分ではありません。働きながら育児・介護を継続する為に、休業を取りやすい環境づくりを企業から取り組んでいく必要がある為、執行されました。

企業がすべきこと・注意する点とは?

企業側が実行すべき点は下記になります。

企業側が実行すべき点

- 育休を取ることができる事を、従業員に取得者の前例を含めて周知する。

- 育児・介護休暇の疑問点や質問、手続きの詳しい内容など気になる点をすぐ聞ける、休業や育休の相談窓口を設置する。

- 育児休業を取る事に対してのパワハラ・モラハラ防止の為の従業員の人材教育を強化する。

- 育児・介護休業取得率などを一般へ公表。

罰金の可能性がある?注意すべき点

上記で書かれていた、育児・介護休業取得率の一般公表には注意が必要です。

育児休業取得公表率の制度内容

- 令和 5年 4月 1日より、従業員 1,000 人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表することが義務化され、毎年 1回、男性従業員の育児休業取得率または育児休業・休暇の取得率をホームページ等で一般の人に分かるように公表する。

公表することで、企業にとってメリットも多く、まず働きやすい環境と周知されます。そして企業全体で環境づくりを行うので、従業員が休業を取得しやすく企業満足度があがり、離職率が下がると予測できます。しかし、報告義務を怠ると、厚生労働省から企業名を公表され罰金が発生します。

企業名の公表は企業のイメージダウンや社会的信頼を損なうので、事業主はきちんとした対応が求められます。

企業の経理や総務の仕事が増える?

休業を取得することで増える業務

社会全体で育児・介護の休業を取りやすくなりますが、法改正の度に処理の仕方が変わり、役所への手続き、従業員への提出書類の対応、給与計算の変更など様々な業務の処理をおこなう経理や総務の負担は増えると考えられます。

経理や総務の負担を減らす為のアウトソーシング化!?

育児休業を取得している期間は、原則社会保険を支払う必要がありません。もちろん企業側も支払う必要がないのですが、その手続きなどは通常業務と並行して行うので、業務が増え経理や総務担当者の負担になります。そこで、業務の一部をクラウドサービスに委託する。又は、まるごとアウトソーシング化することで負担を減らすことができます。

クラウドサービスならシスプロがおすすめ

シスプロの【タイムValue】のシステムを使うと、スマホ一つで出社しなくても打刻ができ、給与計算から労働時間の把握まで、勤怠管理を一括データ管理できるので、経理・総務の仕事を減らし、作業効率を確実にあげれます。また、【給与プロ】のシステムを使って経理・総務の業務をまるごとアウトソーシング化も可能です。クラウドサービスを取り入れることで、様々な管理が楽になるうえに、面倒な法改正にも対応しているので、安心して使用できます。

また、【給与プロ】のシステムを使って経理・総務の業務をまるごとアウトソーシング化も可能です。クラウドサービスを取り入れることで、様々な管理が楽になるうえに、面倒な法改正にも対応しているので、安心して使用できます。

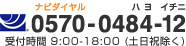

まずは、タイムバリューまでお気軽にご連絡ください

- サービス内容・お見積もりの詳細は、

お問い合わせフォームよりご相談ください。 - サービスについて問合せする

まとめ

育児・介護休業の法改正について解説してきました。働きながら育児・介護は負担が大きく金銭面でも不安と思っている方が多いのが現状です。しかし、この法改正で少しでも多くの人が休業を取りやすい環境を企業だけでなく、社会全体で取り組むことで可能になるなるだろうと思います。そこで起こる企業の問題(人手不足など)をどう向き合っていくかは、これからの課題になっていくと思われます。本記事では、解決策としてアウトソーシング化をおすすめしています。この機会に是非、検討してはいかがでしょうか?

※参考資料

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

![タイムバリュー30日間[無料トライアル]お申込みフォームへ](../img/share/bnr_trial_head.jpg)